Expertise en (trans)formation laitière en Mongolie

L’expertise de l’enseignement agricole français a été sollicitée par l’Ambassade de France en Mongolie pour une mission auprès d’opérateurs mongols sur l’importance de la qualité du lait en transformation fromagère.

Mobilisée par le réseau CEFAGRI de la DGER pour effectuer cette mission en Mongolie, Stéphanie Deltheil, enseignante en productions animales au lycée agricole d’Auch, partage ici cette expérience.

Vers une production durable et une meilleure nutrition

Du 24 mai au 7 juin 2025, j’ai eu le privilège de participer à une mission d’expertise en Mongolie, en lien avec l’Ambassade de France en Mongolie et le Ministère de l’Agriculture Mongol.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la coopération agricole franco-mongole, dans la continuité d’un partenariat engagé depuis plus de deux décennies, qui s’est renforcé lors de la participation de la Mongolie en tant que pays invité d’honneur au Sommet de l’Élevage de Clermont-Ferrand en 2022. Elle s’inscrit également dans les priorités définies par la FAO pour la Mongolie (2023-2027), en faveur d’une production durable et d’une meilleure nutrition.

L’objectif principal était d’apporter une expertise technique sur l’importance de la qualité du lait en transformation fromagère, dans un contexte où la demande de produits laitiers ne cesse de croître en Mongolie, notamment dans les zones urbaines. Malgré un fort dynamisme entrepreneurial et un soutien public au développement de l’élevage intensif, les filières laitières mongoles rencontrent des difficultés à structurer l’aval de la production, en particulier sur les questions de collecte, de transformation et de formation professionnelle.

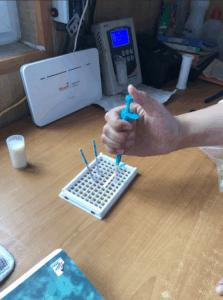

Les axes de travail ont porté sur l’évaluation de la qualité du lait dans les processus de transformation fromagère, l’analyse des systèmes de production laitière en Mongolie (nomade, semi-intensif et intensif), l’identification des besoins en formation tout au long de la filière, le renforcement des liens entre les opérateurs mongols et l’expertise française, et bien sûr l’exploration des perspectives de coopération dans l’enseignement agricole.

Réalisée sur une durée de deux semaines, la mission a permis une première approche du contexte local à travers des visites de terrain auprès d’éleveurs et de transformateurs, des échanges avec des acteurs publics, privés et institutionnels, l’analyse du contexte historique, culturel, pédoclimatique, économique et technique, et une restitution des constats, forces et points de vigilance.

De la qualité à la transformation

Ayant déjà participé à deux missions d’expertise en Algérie et au Bénin, j’ai répondu en septembre 2024 à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’animatrice du réseau CEFAGRI, Vanessa Forsans, pour participer à cette mission en Mongolie.

Initialement très orientés sur la technologie laitière et la transformation fromagère, les termes de référence de cette mission ont fait l’objet de plusieurs échanges avec les chargés de mission du Bureau des relations européennes et de la coopération internationale, Rachid Benlafquih sur l’expertise à l’international et Anne-Laure Roy sur l’Asie et l’attaché de coopération agricole à l’ambassade de France en Mongolie, Augustin Ledez. Nous avons alors convenu qu’un travail plus transversal de l’amont à l’aval serait plus adapté au contexte, la qualité du lait produit étant aussi importante que le procédé de transformation en lui-même. Ainsi, après plusieurs réunions en visioconférence pour décider des orientations de la mission, nous l’avons intitulée « Mission d’expertise auprès d’opérateurs mongols sur l’importance de la qualité du lait en transformation fromagère » et avons choisi le mois de juin comme le plus favorable à sa réalisation, la collecte de lait étant interrompue d’octobre à mai pour des raisons climatiques rigoureuses sur la période hivernale.

Une fois ces orientations définies, Augustin Ledez a pu dresser une liste de partenaires à contacter et rencontrer, que nous avons validée ensemble, et élaborer le planning de la mission sur 6 jours. Une des premières étapes a été l’organisation au mois de mai 2025 d’une présentation de la mission en visioconférence auprès des différents opérateurs locaux impliqués avant le départ sur place, afin de détailler le planning prévu mais également la présentation de l’enseignement agricole français, la transformation laitière et les procédés de transformation fromagère. Cette première prise de contact à distance m’a permis de commencer la mission sur place dans des conditions optimales.

6 jours de mission

Les 6 jours de mission ont été intenses et rythmés. La mission a débuté par des visites de terrain dans plusieurs provinces (Bayantsogt, Burhanta, Mandal Sum…) auprès d’éleveurs et d’unités de transformation, dans une zone située entre 200 et 250 km au nord-ouest de la capitale, Oulan-Bator.

Nous avons vu les deux grandes catégories d’élevages représentatifs des systèmes de production de lait de vache actuellement en place en Mongolie : semi-intensifs et intensifs, ainsi que plusieurs projets de grande taille en cours de développement. Concernant les unités de transformation, nous avons pu visiter ou rencontrer les dirigeants d’unités traditionnelles à rayonnement local, et d’unités industrielles de plus grande envergure, structurées autour de modèles économiques plus complexes. En voici un petit tour d’horizon :

Après ces visites, ont suivi des journées d’entretiens avec des acteurs publics, privés et institutionnels : transformateurs, coopératives, universités, ONG, FAO, banques, services vétérinaires… qui ont eu lieu à Oulan-Bator. Une journée de synthèse et d’analyse des pratiques, des infrastructures et des dispositifs de formation m’a ensuite permis de préparer pour le dernier jour le séminaire de restitution des constats, forces et points de vigilance, organisé à Oulan-Bator au sein des bureaux de la NAMAC (National Association of Mongolian Agricultural Cooperatives), acteur impliqué dans le projet.

Ouvrir la voie de la formation

A l’issue de ces 2 semaines en Mongolie, entre immersion personnelle lors de la première semaine et rencontres professionnelles lors de la mission, les éléments suivants ont été mis en évidence et présentés lors du séminaire de restitution : un diagnostic partagé entre forces (dynamisme de l’ensemble des acteurs rencontrés, volonté d’évolution, nombreux projets structurants) et faiblesses (technicité perfectible, hétérogénéité des pratiques, formation insuffisante, respect de la chaîne du froid aléatoire). Les premières conclusions démontrent un fort potentiel de coopération autour de la qualité du lait, de la transformation fromagère et de la formation et une volonté manifeste de structurer la filière, de valoriser les éleveurs et de renforcer les liens entre acteurs publics et privés.

Les perspectives suite à ce premier travail sont nombreuses, la mission devrait ouvrir la voie à une coopération structurée dans les domaines de la formation, de l’appui technique et de la valorisation des savoir-faire français en élevage et transformation. Les premières pistes portent sur le développement de partenariats avec l’enseignement agricole français pour former formateurs, techniciens et étudiants, mais aussi l’accueil d’étudiants mongols en BTSA Bioqualim par exemple ou encore la mise en place de programmes de formation initiale et continue sur les métiers du lait en Mongolie.

Mongolie : le rêve de tout passionné d’élevage

Professionnellement, il s’agissait de ma troisième mission d’expertise via le réseau CEFAGRI, mais pour la première fois j’étais seule en tant qu’experte, ce qui relevait donc d’un challenge assez important. Toutefois le travail sur place avec Augustin Ledez m’a permis de rapidement prendre mes marques, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui, et nous avons constitué un binôme efficace. Les nombreux contacts que nous avons établis et les multiples rencontres m’ont permis de développer un réseau professionnel nouveau et riche, les expériences partagées ayant été extrêmement intéressantes.

Sur le plan personnel, j’ai découvert un pays que je rêvais de visiter depuis longtemps, la Mongolie étant une terre d’élevage et de grands espaces, elle fait rêver tous les passionnés d’élevage, et je n’ai pas été déçue. Les Mongols sont des gens accueillants, désireux de partager leur mode de vie, et curieux de découvrir et échanger sur les habitudes européennes, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.

En amont de la mission, j’ai pu passer une semaine à titre personnel dans les steppes, chez des éleveurs nomades qui m’ont fait partager leur quotidien, leur culture, leurs traditions, leur mode d’alimentation basé principalement sur les produits carnés et laitiers issus de leurs animaux, les modes d’élevage et leurs recettes aussi. Ce temps d’imprégnation a été au final une période clé de la mission car il m’a permis de m’imprégner de la culture et de l’agriculture mongole, et de me sentir plus à l’aise durant les 6 jours de mission.

A l’issue de cette expérience hors du commun, je souhaite adresser un grand merci à toutes les personnes et institutions ayant contribué à la réussite de la mission, notamment la DGER via le BRECI et le réseau CEFAGRI pour leur soutien, FranceAgriMer pour les aspects logistiques, la NAMAC et le ministère de l’Agriculture de Mongolie pour leur collaboration, ainsi que les partenaires mongols pour leur accueil et leur implication. Des remerciements particuliers vont à l’équipe locale de coordination, à l’interprète pour son travail essentiel, à Augustin Ledez et Madame l’Ambassadrice de France en Mongolie pour leur appui précieux et leur hospitalité.

Article proposé par Stéphanie Deltheil, enseignante en productions animales au lycée agricole d’Auch – stephanie.deltheil@educagri.fr

Contacts : Anne-Laure Roy, chargé de coopération Asie au BRECI/DGER/MASA – anne-laure.roy@agriculture.gouv.fr, Rachid Benlafquih, chargé de mission expertise à l’international au BRECI/DGER/MASA – rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr, Vanessa Forsans, animatrice du réseau CEFAGRI – vanessa.forsans@educagri.fr

L’action principale de ce séjour était donc un chantier de création d’un potager. Les jeunes ivoiriens avaient préparé le terrain qui leur avait été mis à disposition à l’école d’élevage (nettoyage,

L’action principale de ce séjour était donc un chantier de création d’un potager. Les jeunes ivoiriens avaient préparé le terrain qui leur avait été mis à disposition à l’école d’élevage (nettoyage,  travail du sol et plantation de quelques plants). Les jeunes français avaient proposé de leur côté de leur montrer comment faire des carrés hors sol avec du tressage de branches. Pour cela, ils ont utilisé une espèce locale de bambous et travaillé avec les outils tels que la daba et la machette. Trois carrés ont ainsi pu être finalisés, remplis de copeaux, de déchets végétaux et de sable. Puis les jeunes y ont semé différentes espèces (salades, carottes, piments).

travail du sol et plantation de quelques plants). Les jeunes français avaient proposé de leur côté de leur montrer comment faire des carrés hors sol avec du tressage de branches. Pour cela, ils ont utilisé une espèce locale de bambous et travaillé avec les outils tels que la daba et la machette. Trois carrés ont ainsi pu être finalisés, remplis de copeaux, de déchets végétaux et de sable. Puis les jeunes y ont semé différentes espèces (salades, carottes, piments).

Contacts :Vanessa Forsans et William Gex, animateurs du réseau Afrique de l’Ouest Afrique centrale de l’enseignement agricole (BRECI/DGER/MASA),

Contacts :Vanessa Forsans et William Gex, animateurs du réseau Afrique de l’Ouest Afrique centrale de l’enseignement agricole (BRECI/DGER/MASA),  « Choisir la France s’est imposé naturellement. Non seulement pour sa diversité culturelle, mais aussi pour son modèle agricole, reconnu dans le monde entier. À travers ses lycées agricoles, la France incarne une approche unique qui lie enseignement technique, innovation et développement durable. Cette mission représente pour nous bien plus qu’un simple stage : c’est une passerelle entre nos aspirations personnelles et les besoins de nos communautés au Togo.

« Choisir la France s’est imposé naturellement. Non seulement pour sa diversité culturelle, mais aussi pour son modèle agricole, reconnu dans le monde entier. À travers ses lycées agricoles, la France incarne une approche unique qui lie enseignement technique, innovation et développement durable. Cette mission représente pour nous bien plus qu’un simple stage : c’est une passerelle entre nos aspirations personnelles et les besoins de nos communautés au Togo. Au contact du terrain, nous avons découvert une agriculture rigoureuse, innovante et pédagogique. Face à de nouveaux repères climatiques, sociaux ou culinaires – comme le fromage à chaque repas ! – nous avons appris à nous adapter, à relativiser, à grandir.

Au contact du terrain, nous avons découvert une agriculture rigoureuse, innovante et pédagogique. Face à de nouveaux repères climatiques, sociaux ou culinaires – comme le fromage à chaque repas ! – nous avons appris à nous adapter, à relativiser, à grandir.