SIA 2023, le lundi à l’international

Les séquences sur le stand du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’ouvre sur l’enseignement agricole à l’international. C’est sous l’angle des témoignages que l’action de coopération internationale est révélée au grand public dès lundi 27 février au SIA 2023.

Des formes et des actions variées, une coopération dense, riche en relations humaines et en apprentissages mutuels. L’introduction a marqué les fondamentaux : la coopération européenne et internationale fait partie des 5 missions de l’enseignement agricole. Celle avec l’Afrique est particulièrement vive, elle s’inscrit dans les priorités du gouvernement et se décline selon les 4 engagements pris dans la continuité du discours de Ouagadougou du Président de la République en 2017.

Apports mutuels, découvertes et solidarités

Ils étaient nombreux à venir parler de leur expérience, de leurs projets, ou présenter les grandes lignes du travail de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche ainsi que l’ensemble des réseaux de l’enseignement agricole dans ce domaine.

Qu’il s’agisse de jeunes de l’enseignement agricole accueillis en Afrique de l’Ouest ou de jeunes ivoiriens, sénégalais ou sud-africains venus se perfectionner en France, le regard qu’ils portent sur ces échanges est largement partagé.

Retenons par exemple le parcours de Moussa, venu du Sénégal et élève du lycée de Figeac. « Après mon BTS en production animale et végétale, j’aimerais poursuivre en lience pro transformation laitière pour installer dans mon pays un projet de coopérative avec les éleveurs », explique-t-il.

Retenons par exemple le parcours de Moussa, venu du Sénégal et élève du lycée de Figeac. « Après mon BTS en production animale et végétale, j’aimerais poursuivre en lience pro transformation laitière pour installer dans mon pays un projet de coopérative avec les éleveurs », explique-t-il.

Precious est venue quand à elle d’Afrique du sud. Après son master en sciences de l’agroalimentaire obtenu à Dijon, elle poursuit aujourd’hui une thèse. « C’est pour moi une chance extraordinaire, et aussi un vrai défi pour le langage, car je suis anglophone. »

Lamine, quant à lui, vient également du Sénégal et étudie au lycée agricole d’Aurillac. « Je crois que ces échanges sont la preuve que nous pouvons tous coexister, nous adapter, sortir de nos zones de confort, découvrir, échanger, travailler sur nos projets de vie, pour nous et nos pays », affirme-t-il.

Importance du collectif, du dialogue et de l’enrichissement mutuel : les actions de coopération internationale menées par l’enseignement agricole  favorisent la contribution des élèves à la construction d’une société plus juste, solidaire et durable. Les témoignages de chacun, en ce début de semaine de Salon, en ont donné la plus vivante des preuves.

favorisent la contribution des élèves à la construction d’une société plus juste, solidaire et durable. Les témoignages de chacun, en ce début de semaine de Salon, en ont donné la plus vivante des preuves.

La coopération du Lycée à l’Ambassade

Patricia DARJO, directrice de l’EPL de la Roche sur Yon et Sonia DARRACQ, Conseillère aux affaires agricoles à l’ambassade de France au Nigéria ont partagé leur vision, l’une sur la l’importance de la coopération dans la vie des lycées, l’accueil et l’impact de la réciprocité sur les jeunes et la communauté éducative, l’autre sur les projets qui se concrétisent au sein des pays partenaires et le poids sur l’avenir des jeunes, de l’entreprenariat et des professionnels, en particulier auprès des femmes au Nigéria.

Globalement la France accueille près d’un tiers des étudiants africains en mobilité et les établissements de l’enseignement agricole forment plus de 300 apprenants issus principalement du Sénégal, Cameroun, de République de Côte d’Ivoire, du Bénin et de Madagascar.

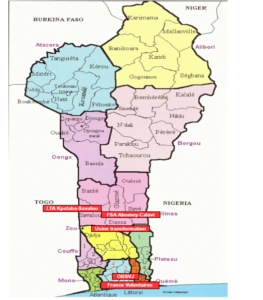

Les actions conduites mobilisent aussi l’expertise de l’enseignement agricole dans le fonctionnement des établissements de formation agricole, la construction de référentiels et de contenus de formation et du renforcement de capacités. Elles se concentrent tout particulièrement au Sénégal, en Angola, au Bénin et au Cameroun.

Cette séquence « spécial Afrique » était aussi l’occasion de présenter le dispositif du Service civique internationale, piloté par France Volontaires, et d’écouter ces jeunes qui ont fait ce pas de géant pour venir vivre chacun une expérience unique en France, dans l’un des 30 établissements agricoles qui accueillent des volontaires d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du moyen Orient ou d’Asie pour des durées de 6 à 12 mois. Lamine, Adjoua et Nazaire ou encore Franck et Gnan réalisant un service civique dans les lycée d’Aurillac, de Vire ou encore de la Roche sur Yon retiennent de leur séjour de riches échanges et des savoirs qu’ils ont apportés par leurs missions en tant que service civique mais également des compétences qu’ils ont acquises au cours de leurs expériences dans l’enseignement agricole.

La 3ème temps de ce focus « enseignement agricole et l’international » a été consacré à inviter les lauréats du Prix Alimenterre 2022 : Deux équipes lauréates invitées, Nathan Pirard pour Paroles de paysans et Emmanuel Gangand et Mahaut Roussel pour Sillage.

C’était l’occasion de partager leur projet récompensé par le CFSI, dans le cadre du Prix Alimenterre 2022 qui récompense et valorise les initiatives novatrices et/ou mobilisatrices mises en œuvre par les jeunes dans le cadre de leur parcours scolaire ou non, en prolongement du festival ALIMENTERRE.

Nathan Pirard pour Paroles de paysans a présenté le concept de projection/animation dans les lycées autour du documentaire « Tu nourriras le monde », une initiative étudiante pour sensibiliser le grand public aux enjeux du monde agricole. Ces actions visent à impulser des changements durables au niveau des jeunes participants, des cibles, des établissements, des associations, des partenaires et du territoire. Cette introduction sera l’occasion de le rencontrer pour l’interviewer et en savoir plus sur leurs questionnements que posent le modèle de production d’aujourd’hui et de demain.

Nathan Pirard pour Paroles de paysans a présenté le concept de projection/animation dans les lycées autour du documentaire « Tu nourriras le monde », une initiative étudiante pour sensibiliser le grand public aux enjeux du monde agricole. Ces actions visent à impulser des changements durables au niveau des jeunes participants, des cibles, des établissements, des associations, des partenaires et du territoire. Cette introduction sera l’occasion de le rencontrer pour l’interviewer et en savoir plus sur leurs questionnements que posent le modèle de production d’aujourd’hui et de demain.

Emmanuel GANGAND et Mahaut ROUSSEL ont été lauréat du Prix Alimenterre pour leur projet SILLAGE, issu du Mouvement jeune pour l’agroécologie et l’alimentation durable, qui propose une formation accessible à tous sur la thématique « Renouons avec les sols ».

Toutes ces initiatives récompensées sont de belles illustrations de la philosophie que prône l’enseignement agricole par l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). En effet, il est un  enseignement habité par des valeurs, les questions de citoyenneté et de solidarité y occupent une place importante, au point de s’intégrer pleinement aux apprentissages dans les établissements. On y parle beaucoup d’ECSI qui s’inscrit dans la mission de coopération internationale de l’enseignement agricole et bien plus largement puisque le ministère est partie prenante dans un groupe de concertation interministériel sur le sujet.

enseignement habité par des valeurs, les questions de citoyenneté et de solidarité y occupent une place importante, au point de s’intégrer pleinement aux apprentissages dans les établissements. On y parle beaucoup d’ECSI qui s’inscrit dans la mission de coopération internationale de l’enseignement agricole et bien plus largement puisque le ministère est partie prenante dans un groupe de concertation interministériel sur le sujet.

La mission du réseau RED de l’enseignement agricole est un levier important pour l’apprentissage de l’ECSI grâce à l’apport d’outils (Guide de la mobilité, Carnet de mobilité et Guide de l’accueil des volontaires internationaux, ou encore les Open Badges et l’appui à la participation aux festival de film Alimenterre ou au Prix) et de formation à disposition des lycées agricoles.

Pour en savoir plus sur toutes ces questions, retrouvez les informations nécessaires sur les différents sites : Prix Alimenterre, Festival du film Alimenterre, RED, France Volontaires

Contact :

Rachid BENLAFQUIH, chargé de mission coopération Afrique / ECSI / expertise internationale au BRECI/DGER, rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr