Récolter les fruits de l’instant Thé

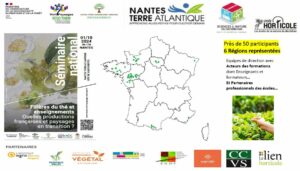

Les principaux acteurs de la filière thé française se sont réunis le 1er octobre 2024 à Nantes, dans la capitale du camellia en France, dans l’objectif de rassembler, mutualiser et partager les dynamiques du développement de cette culture en France.

Ils sont venus de loin, que ce soit d’Ariège, de Bretagne ou de Normandie pour venir s’abreuver des paroles des différents intervenants du matin et mettre les mains dans les feuilles l’après-midi.

Une France unie

Cette réunion, rassemblant des établissements agricoles ayant des projets autour de la production et la transformation de thé, des producteurs déjà installés ou en cours d’installation et des organismes interprofessionnels, est le résultat du travail conjoint de deux réseaux de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER), le réseau thématique Hortipaysages, coordonné par Régis TRIOLLET et le réseau géographique Chine, animé par Max Monot.

A noter que la coopération entre les deux bureaux de la Sous-Direction de la Recherche, de l’Innovation et de la Coopération Internationale (SDRICI) de la DGER a facilité l’organisation d’un tel temps fort. le Bureau du Développement Agricole et des Partenariats pour l’Innovation (BDAPI) et le Bureau des Relations Européennes et de la Coopération Internationale (BRECI) ont soutenu cette dynamique, encouragée par le Ministère.

Les deux animateurs réseau, conscients que de plus en plus d’établissements français s’intéressent à la production de Camellia sinensis (théier pour la boisson) ou Camellia olifeira (théier pour l’huile), ont eu la volonté d’organiser le premier séminaire national sur le thé afin que tous les porteurs de projets puissent échanger sur le travail déjà entrepris ou celui à entreprendre.

Des échanges et… des échanges

Cette journée s’est articulée autour de deux temps forts.

En ouverture du séminaire, le grand témoin de l’évènement, Jacques Soignon, ancien responsable des espaces verts de la ville de Nantes et actuel Vice-président du Conservatoire des Collections Spécialisées de France, a présenté à l’assemblée l’impact des plantes signatures dans la culture française et leurs évolutions en France avec un focus sur le camélia.

Ensuite, Denis Mazerolle, producteur historique de thé breton installé à Languidic, a proposé un cours d’histoire sur l’introduction du thé en France, de la Renaissance à notre époque. Son intervention a été complétée par Arnaud Billon, ancien directeur de l’exploitation du Campus Sciences et Nature du Morbihan, site d’Hennebont, qui a introduit l’enseignement et la culture du thé dans l’établissement breton sur demande de M.Mazerolle.

Suite à cela, la parole fut donnée à 4 établissements agricoles français lors d’une table ronde, pour qu’ils présentent à tous, leur projet autour du thé.

C’est Marine Chotard du Campus Sciences et Nature du Morbihan, le pionnier de la production de thé dans l’enseignement agricole, qui a fait le point sur comment près de 1000 théiers étaient arrivés sur les terres de la vallée du Blavet et comment des modules de formation avaient vu le jour.

Puis Stéphane Lehuede, de Nantes Terre Atlantique (NTA) a explicité comment il souhaitait développer les recherches autour du théier à huile, en partenariat avec certains parfumeurs tels que la maison Chanel, par exemple.

Emmanuel Chemineau a ensuite montré l’importance du lien entre son EPL de Pamiers dans l’Ariège avec les producteurs de thé, regroupés en associations locales dans le développement de la production en région montagneuse.

Pour terminer les interventions de la matinée, Alain Schlesser, théiculteur à Cast dans le Finistère, Président du Lycée Horticole de Kerbernez et président du collectif Armor de Thé, a partagé ses expériences et rappelé les défis économiques auxquels devaient faire face les producteurs.

Lier l’utile à l’agréable

Avant de prendre un repas local et convivial, un temps d’échange s’est organisé autour de posters apportés par les participants et a permis à tous de découvrir les travaux des uns et des autres et de prendre des contacts.

Avant de prendre un repas local et convivial, un temps d’échange s’est organisé autour de posters apportés par les participants et a permis à tous de découvrir les travaux des uns et des autres et de prendre des contacts.

Suite au repas, une dégustation de thé a été offerte par Denis et Weizi Mazerolle. Très appréciée de tous, cette dégustation a mis en valeur la qualité du produit réalisé par les propriétaires de la Filleule des Fées. Elle était accompagnée de petits biscuits aux thé Macha cuisinés par une productrice d’Ariège.

S’enrichir mutuellement

En début d’après-midi, les participants se sont séparés en trois groupes.

Dans le premier atelier, Marine Chotard et Max Monot ont donné la parole aux participants afin de réfléchir à comment développer des projets internationaux bénéfiques aux apprenants, personnel, partenaires et à la production et transformation de thé en lien avec les établissements de l’enseignement agricole. Les réseaux d’associations de producteurs de thé en Europe étant forts, les établissements peuvent s’appuyer sur ces derniers pour trouver aisément des structures de stage pouvant accueillir des apprenants motivés.

Dans le second atelier, Florent Dionizy, chargé de mission développement durable et coopération internationale à Nantes Terre Atlantique et Thomas Bernardi, producteur de thé à Treffieux, Loire Atlantique, ont mis en avant les bénéfices du partenariat signé entre le producteur et le Campus Nantes Terre Atlantique. Ce partenariat a notamment permis aux élèves éco-responsables, de participer aux travaux de ce jardin de thé.

Dans le troisième atelier, Victor Noël, chargé de mission Entreprises et territoires, Végépolys Valley et Stéphane Lehuédé, enseignant à NTA, porteur de projet de développement « Camellia 3.0 Thé + Huile », ont présenté les travaux conduits par Végépolys Valley pour structurer la filière théicole émergente, notamment dans les régions Normandie, Bretagne et Pays de Loire.

Des restitutions de qualité

Après 1h30 de débats, chacun des groupes de travail a pris la parole et synthétisé le contenu des échanges autour de diapositives aux autres participants du séminaire.

Jacques Soignon a ensuite pris la parole pour faire un premier bilan des échanges. C’est ensuite le ministère, via Marion Lhote du BDAPI et Anne-Laure Roy du BRECI qui ont rendu leur synthèse et évoqué les pistes futures, telles que l’intégration de certains participants aux futures biennales du réseauthem Hortipaysages.

En tant que fil rouge de la journée, deux apprenants de NTA, Zia et Sacha, ont fait une restitution de la journée en vidéo.

Bravo à eux pour avoir effectué avec brio ce travail de compilation de témoignages et de montage en si peu de temps.

Pour conclure, les organisateurs souhaitent adresser de grands remerciements à tous les participants de cet évènement fondateur et aussi à la direction et aux personnels de Nantes Terre Atlantique, qui tout au long de la journée, ont parfaitement pris en charge les participants du séminaire.

Max Monot, animateur réseau Chine de l’enseignement agricole, max.monot@educagri.fr

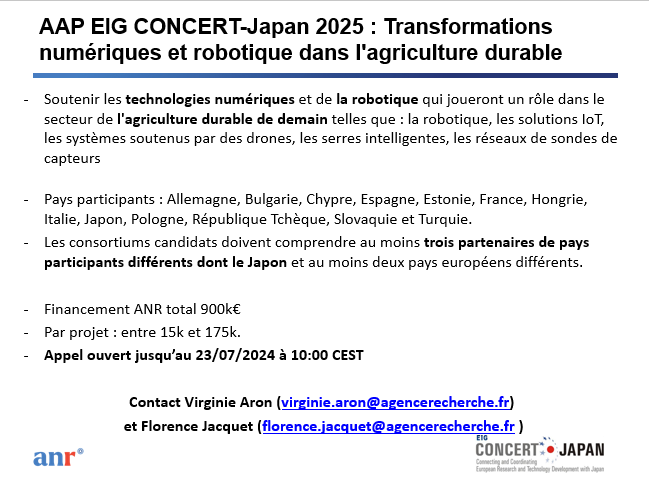

Le Groupe d’Intérêt Européen EIG CONCERT-Japan est une initiative internationale ayant pour but de renforcer la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation entre l’Europe et le Japon.

Le Groupe d’Intérêt Européen EIG CONCERT-Japan est une initiative internationale ayant pour but de renforcer la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation entre l’Europe et le Japon. urbains, en mettant en vitrine la filière thé émergente avec ses acteurs et ses professionnels « passionnés ».

urbains, en mettant en vitrine la filière thé émergente avec ses acteurs et ses professionnels « passionnés ».