Expertise au coeur de l’Économie bleue

Catherine Lejolivet, enseignante en aquaculture au lycée agricole de la Lozère, a partagé son expertise lors du Forum international de l’économie bleue organisé les 14 et 15 novembre 2024 à l’Institut français de Saint-Louis au Sénégal.

Le forum international de l’économie bleue vise à créer une synergie entre les acteurs du secteur et à encourager l’innovation ainsi que le partage de connaissances et de bonnes pratiques. Il a été organisé par l’Ambassade de France au Sénégal avec le soutien d’Ocean Hub Africa, de l’UIM-Université Internationale de la Mer, de la Sodeca-Casamançaise, du Centre National de Formation des Techniciens de la Pêche et de l’Aquaculture, de Concree, des GIE et des ONG d’appui à l’écosystème de l’économie bleue, venus des diverses régions du Sénégal.

Le forum international de l’économie bleue vise à créer une synergie entre les acteurs du secteur et à encourager l’innovation ainsi que le partage de connaissances et de bonnes pratiques. Il a été organisé par l’Ambassade de France au Sénégal avec le soutien d’Ocean Hub Africa, de l’UIM-Université Internationale de la Mer, de la Sodeca-Casamançaise, du Centre National de Formation des Techniciens de la Pêche et de l’Aquaculture, de Concree, des GIE et des ONG d’appui à l’écosystème de l’économie bleue, venus des diverses régions du Sénégal.

L’Institut Français de Saint-Louis a été ainsi le lieu des 2 journées scientifiques, techniques et culturelles au sein de ses bâtiments et jardins ; la première à destination des acteurs des filières professionnelles de la pêche et de l’aquaculture et la deuxième à destination du grand public.

Audrey Himmer, chargée de mission innovation et économie numérique à l’Ambassade de France, en charge du développement du réseau Teranga Tech Incub’, et ses collaborateurs ont œuvré pour que ce forum puisse être une réussite tant du point de vue du contenu que des moyens techniques mobilisés.

En amont de ce forum, les organisateurs ont activé leurs réseaux pour contacter diverses personnes en France susceptibles d’animer des ateliers et tables rondes. Ainsi, à l’issue d’un échange avec Vanessa Forsans, animatrice du réseau CEFAGRI – Conseil expertise formation agricole à l’international de l’enseignement agricole, me sollicitant pour apporter une contribution à ce forum, j’ai accepté de participer à la co-animation d’un des ateliers : Aquaculture : comment améliorer la production locale d’alevins ? en compagnie de Baye Modou Thiam, de la Société AQUAKOOM, basée à Thiès qui offre aux pisciculteurs un accès aux intrants aquacoles, aux équipements et au marché.

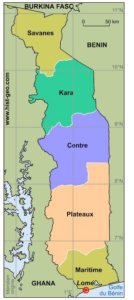

Cette mission s’est déroulée du mardi 12 au samedi 16 novembre 2024. Même si cette activité a été de courte durée sur le territoire sénégalais, cela a permis de découvrir quelques facettes de cette région du nord Sénégal, proche de la frontière mauritanienne. Le trajet depuis Dakar a été très riche d’images et d’informations fournies par Sébastien Subsol, Attaché de coopération formation et recherche agricoles à l’Ambassade de France au Sénégal et notre chauffeur très sympathique également agent de l’Ambassade.

Le poisson chat et le Tilapia au coeur des réflexions

Au cours de visioconférences préparatoires, la thématique a été précisée avec l’organisatrice et le co-animateur. Ces échanges ont permis de co-construire un chronogramme de l’atelier et de réfléchir sur les moyens d’animation.

Il a été également fléché un certain nombre d’acteurs susceptibles d’accepter de participer à l’atelier. En parallèle, une revue bibliographique de la filière aquaculture au Sénégal a facilité l’identification d’éléments clés de l’évolution de la filière, des espèces concernées et des actions de certains acteurs impliqués.

Les travaux antérieurs sur le Silure et le Tilapia au sein des installations pédagogiques du Lycée d’enseignement agricole Louis Pasteur de La Canourgue (Lozère), la co-écriture du référentiel de licence pro Aquaculture avec un collectif de l’Université d’USSEIN (Université du Sine Saloum) et les différentes missions effectuées au Bénin en 2023-2024 au contact des professionnels et des enseignants d’aquaculture (expertise dans le cadre de la réforme de l’enseignement technique agricole béninois) m’ont permis de préparer cette thématique sur les 2 espèces principales d’eau douce produites au Sénégal : le poisson chat africain (Clarias gariepinus) et le Tilapia (Oreochromis niloticus).

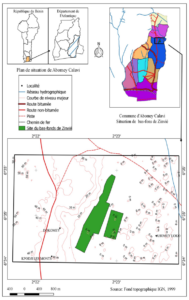

La veille du Forum, l’Institut français a organisé la visite de 2 entreprises de production de Clarias (SIA et BMK) à proximité de St Louis, visites et échanges conduits en compagnie de messieurs Subsol et Thiam.

![]()

Déroulement de l’atelier aquaculture

« …L’aquaculture terrestre se développe pour faire face au problème de raréfaction des ressources halieutiques et aux problèmes d’accès à ces ressources dans les zones reculées. La production d’alevins est une étape cruciale de l’aquaculture, car la qualité des alevins affecte directement la croissance, la survie et la santé des poissons. L’importation des alevins fait peser un coût économique et environnemental sur l’aquaculture et freine son développement au Sénégal. Des producteurs locaux d’alevins se développent en bénéficiant parfois d’aides publiques ou de bailleurs mais leur production rencontre parfois des problèmes de qualité : maladies, retard de croissance des poissons…Deux poissons sont produits par l’aquaculture au Sénégal : le Tilapia et le Clarias. L’atelier vise à échanger sur cette problématique et à identifier des pistes d’action… » – Texte introductif d’Audrey Himmer.

L’atelier a regroupé 14 participants et 2 animateurs dans l’objectif d’échanger sur les problématiques de la qualité des alevins en aquaculture continentale. Cette problématique a été identifiée très en amont du forum par les organisateurs après analyse du secteur par les organismes concernés dans le développement de la filière pêche et aquaculture.

Les différents participants invités au Forum sont des producteurs et vendeurs d’alevins (VEMAR, BMG, BMK, SIA, Ferme de Dagana), des représentants des autorités sénégalaises (ANA – Agence nationale de l’Aquaculture, CRODT – Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye), des chercheurs issus de l’Université IUPA (Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture – Université Cheikh Anta Diop de Dakar) et du CNFPTA de Dakar (Centre National de Formation des Techniciens de la Pêche et de l’Aquaculture).

L’atelier a débuté par une présentation du contexte du forum et un tour de table permettant à chacun de s’identifier au sein du groupe de travail. L’Agence Nationale de l’Aquaculture a présenté les différentes composantes de l’aquaculture sénégalaise et son plan stratégique à l’horizon 2030.

Chacune des entreprises aquacoles présentes a exposé ses méthodes de travail concernant l’obtention des juvéniles tout en précisant les performances obtenues pour chaque étape de leur itinéraire technique. Les groupes mixtes constitués d’entreprises, de bureaux d’étude et de formateurs ont ensuite échangé sur la qualification de la thématique « critères de qualité des juvéniles » et les causes potentielles ou vécues des problèmes de qualité. La restitution de chaque groupe a permis d’alimenter un document commun renseigné au fur et à mesure des exposés. La dernière partie de l’atelier a eu pour objet d’identifier collectivement des pistes d’action à court, moyen et long termes.

5 pistes d’action

L’ensemble des participants a fait preuve d’un grand intérêt pour les différentes activités proposées. Les discussions ont été très riches tout au long de la journée et ont permis de caractériser les exploitations piscicoles, définir les critères de qualité des alevins, identifier et justifier les problèmes rencontrés en alevinage, enfin définir des pistes d’action.

Cinq pistes d’action ont fait consensus au sein de l’atelier ; l’échéance et les moyens de mise en œuvre et l’identification du pilote de l’action ont été également précisés.

Les 2 premières pistes concernent la demande de clarification des rôles et missions des différents acteurs de la filière aquacole sénégalaise et la mise en œuvre concrète du Plan Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Aquaculture au Sénégal 2025-2032. Les 3 autres pistes d’action sont du domaine zootechnique (création d’une plateforme de sélection de géniteurs, d’un plan de maîtrise de la biosécurité dans les élevages et enfin optimisation des approvisionnements en aliments de qualité).

Opportunités de l’Économie bleue

Le Forum a été l’occasion également de répondre à des problématiques majeures via 3 ateliers complémentaires tenu en simultanée avec celui de l’aquaculture. Les sujets ont été très variés et ont permis des échanges très riches sur les thèmes des nouvelles opportunités économiques pour les petits producteurs, la sécurité des pêcheurs en mer ou encore les solutions innovantes pour lutter contre les pollutions de l’eau. Deux tables rondes ont été également proposées sur l’exploitation et la conservation des écosystèmes, l’innovation et le numérique au service de l’Économie bleue.

Le Forum a été enrichi par une intervention de la Fondation Surf rider sur la qualité de l’eau et le lien des activités terrestres sur le milieu océanique, mais aussi par une séance de pitchs des projets locaux innovants, portés par une grande diversité d’entrepreneurs, des créations artistiques et culturelles (slam d’Alexandre Sepré, de chanteuses traditionnelles, une exposition sur les mobilités climatiques, des projections de films documentaires, un concert final mêlant artistes sénégalais et français.

Pour des actions concrètes

Le Forum international de Saint-Louis a permis de mettre en valeur des solutions concrètes dans le domaine de l’économie bleue, rassemblant experts et praticiens sur le terrain.

La co-animation de l’atelier « aquaculture » avec Baye Modou Thiam a été d’une grande richesse humaine et intellectuelle. Les acteurs de la filière aquacole ont fait preuve d’un intérêt et d’une participation particulièrement active tout au long de la journée. Il reste à espérer que ce travail aura une suite pour les professionnels puisque différents points de blocage mais aussi des leviers ont été identifiés lors des échanges. Ces producteurs sont convaincus des différentes pistes d’action identifiées collectivement et sont en demande désormais d’opérationnalité concrète.

Mes remerciements vont à tous ces participants pour leur bonne humeur et leur bienveillance, mais également à toute l’équipe de l’Institut Français conduite par la Directrice déléguée Isabelle Boiro-Gruet, à Audrey Himmer et Sébastien Subsol de l’Ambassade de France. Des encouragements pour Patrick Eimeriau de l’Université Internationale de la Mer, en charge de la synthèse de tous les ateliers et tables rondes du forum. Une pensée pour Lina Kacyem (Investor (Angel & VC), Advisor) qui a enchanté les repas par son énergie et son implication professionnelle notamment comme présidente du jury du concours des pitchs. Enfin, mes remerciements particuliers à Vanessa Forsans et Rachid Benlafquih pour m’avoir fait confiance et permis de participer à cet évènement.

Article proposé par Catherine Lejolivet, enseignante en aquaculture au lycée agricole de La Canourgue – catherine.lejolivet@educagri.fr

Crédit photos : C. Lejolivet

Pour en savoir plus : LindkedIn de Teranga-Tech-sn, Le Réseau d’incubateurs de l’Ambassade France au Sénégal et en Gambie, le programme détaillé des journées du Forum

Retrouver la présentation sur l’aquaculture sénégalaise et son plan stratégique à l’horizon 2030, Consulter les pistes d’actions définies lors de l’atelier. Séquence de Chants traditionnels

Contact :

Vanessa Forsans, animatrice du réseau CEFAGRI – vanessa.forsans@educagri.fr

Rachid Benlafquih, chargé de coopération Afrique subsaharienne/ECSI/expertise à l’international au BRECI/DGER – rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr

Si le Nigeria a participé à de précédentes éditions du SIA par la présence d’importantes délégations, pour la première fois en 2024 ce pays dispose d’un stand, aux dimensions imposantes et aux activités débordantes. Un Business Event organisé par Sonia Darracq, Conseillère aux affaires agricoles à l’ambassade de France à Abuja, a réuni de nombreux agroentrepreneurs du Nigeria, sans oublier les mises en relation avec des producteurs et négociants français. Le stand a également reçu la visite du Ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français·es de l’étranger, Franck Riester, ainsi que de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou.

Si le Nigeria a participé à de précédentes éditions du SIA par la présence d’importantes délégations, pour la première fois en 2024 ce pays dispose d’un stand, aux dimensions imposantes et aux activités débordantes. Un Business Event organisé par Sonia Darracq, Conseillère aux affaires agricoles à l’ambassade de France à Abuja, a réuni de nombreux agroentrepreneurs du Nigeria, sans oublier les mises en relation avec des producteurs et négociants français. Le stand a également reçu la visite du Ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français·es de l’étranger, Franck Riester, ainsi que de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou. La coopération dans le domaine de la formation agricole n’a en effet pas été en reste. Par exemple deux représentants de la NBTE (National Board for Technical Education, un organisme qui dépend du Ministère Fédéral de l’éducation nigérian), après divers échanges sur le stand du Nigeria, notamment avec la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER-Bureau des relations européennes et de la coopération internationale), sont allé visiter le lycée agricole de La Bretonnière (77), afin d’observer in situ les dispositifs de formation et d’explorer les possibilités de collaborations et de partenariats pour renforcer les programmes d’acquisition de compétences au Nigeria.

La coopération dans le domaine de la formation agricole n’a en effet pas été en reste. Par exemple deux représentants de la NBTE (National Board for Technical Education, un organisme qui dépend du Ministère Fédéral de l’éducation nigérian), après divers échanges sur le stand du Nigeria, notamment avec la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER-Bureau des relations européennes et de la coopération internationale), sont allé visiter le lycée agricole de La Bretonnière (77), afin d’observer in situ les dispositifs de formation et d’explorer les possibilités de collaborations et de partenariats pour renforcer les programmes d’acquisition de compétences au Nigeria.

La participation au SIA de la délégation du Ministère des ressources animales et halieutiques (MIRAH) avait pour objectif principal l’imprégnation des questions de biosécurité avec les professionnels des filières avicole et cunicole. Outre diverses rencontres et visites organisées par le truchement de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche avec la Direction générale de l’alimentation, la délégation ivoirienne a eu un temps d’échange important avec le BRECI, VetAgroSup, France Vétérinaire International, et Éric Leleu, expert national biosécurité. Ont ainsi pu être abordées l’organisation de l’enseignement agricole en France et son expertise, l’organisation de la gouvernance sanitaire en France et en Côte d’Ivoire, la réglementation sur la biosécurité européenne et française.

La participation au SIA de la délégation du Ministère des ressources animales et halieutiques (MIRAH) avait pour objectif principal l’imprégnation des questions de biosécurité avec les professionnels des filières avicole et cunicole. Outre diverses rencontres et visites organisées par le truchement de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche avec la Direction générale de l’alimentation, la délégation ivoirienne a eu un temps d’échange important avec le BRECI, VetAgroSup, France Vétérinaire International, et Éric Leleu, expert national biosécurité. Ont ainsi pu être abordées l’organisation de l’enseignement agricole en France et son expertise, l’organisation de la gouvernance sanitaire en France et en Côte d’Ivoire, la réglementation sur la biosécurité européenne et française. « Coopération internationale et enjeux de formation et insertion agricoles », tel était le thème de la séance organisée et animée par le réseau Afrique de l’Ouest de la DGER avec l’Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA) sur le stand de la Côte d’Ivoire au SIA. Après une ouverture par le Directeur général de l’INFPA, le chargé de coopération Afrique subsaharienne et le chef du BRECI, le film Agri-cultures – La coopération internationale / La Côte d’Ivoire a été projeté. La parole a ensuite circulé parmi les participants (responsable des partenariats à l’INFPA, directrices d’EPL, ancien directeur d’EPL devenu chef de SFD, services civiques ivoiriens, animateurs de réseaux, représentants de la recherche agronomique ivoirienne, de la Fédération nationale des communes pastorales…), comme autant de témoignages d’actions et de perspectives de coopération franco-ivoirienne en matière de formation agricole.

« Coopération internationale et enjeux de formation et insertion agricoles », tel était le thème de la séance organisée et animée par le réseau Afrique de l’Ouest de la DGER avec l’Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA) sur le stand de la Côte d’Ivoire au SIA. Après une ouverture par le Directeur général de l’INFPA, le chargé de coopération Afrique subsaharienne et le chef du BRECI, le film Agri-cultures – La coopération internationale / La Côte d’Ivoire a été projeté. La parole a ensuite circulé parmi les participants (responsable des partenariats à l’INFPA, directrices d’EPL, ancien directeur d’EPL devenu chef de SFD, services civiques ivoiriens, animateurs de réseaux, représentants de la recherche agronomique ivoirienne, de la Fédération nationale des communes pastorales…), comme autant de témoignages d’actions et de perspectives de coopération franco-ivoirienne en matière de formation agricole.

Dans le prolongement du SIA, l’EPL du Morvan a reçu la visite de deux personnes de l’INFPA, dont le directeur de l’École d’aquaculture de Tiébissou, avec lequel un partenariat a été initié un an auparavant . L’objectif de cette visite était le suivi des services civiques et le renforcement du partenariat.

Dans le prolongement du SIA, l’EPL du Morvan a reçu la visite de deux personnes de l’INFPA, dont le directeur de l’École d’aquaculture de Tiébissou, avec lequel un partenariat a été initié un an auparavant . L’objectif de cette visite était le suivi des services civiques et le renforcement du partenariat.

Les six Ivoiriens, étudiants issus de l’INFPA, effectuant une mission de service civique en lycées agricoles français ont tous participé au SIA 2024, accompagnés de leurs tuteurs ou de l’équipe de direction des établissements d’accueil.

Les six Ivoiriens, étudiants issus de l’INFPA, effectuant une mission de service civique en lycées agricoles français ont tous participé au SIA 2024, accompagnés de leurs tuteurs ou de l’équipe de direction des établissements d’accueil. La désormais traditionnelle conférence du Ministre d’État de Côte d’Ivoire en charge de l’agriculture avec pour thème cette année « Productions vivrières et souveraineté alimentaire : défis et perspectives de développement » a fait salle comble. Il est à noter que parmi les opportunités d’investissement pour la souveraineté alimentaire, le conférencier a souligné l’importance du partenariat pour l’innovation technologique et la formation.

La désormais traditionnelle conférence du Ministre d’État de Côte d’Ivoire en charge de l’agriculture avec pour thème cette année « Productions vivrières et souveraineté alimentaire : défis et perspectives de développement » a fait salle comble. Il est à noter que parmi les opportunités d’investissement pour la souveraineté alimentaire, le conférencier a souligné l’importance du partenariat pour l’innovation technologique et la formation. Le CIRAD et l’AFD ont proposé la conférence « Comment gérer la fertilité des sols pour renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique ? » qui a abordé la question des approches agroécologiques fondées sur le recyclage des éléments minéraux via les matières organiques diverses et l’utilisation de légumineuses en lien avec la productivité des cultures annuelles en Afrique.

Le CIRAD et l’AFD ont proposé la conférence « Comment gérer la fertilité des sols pour renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique ? » qui a abordé la question des approches agroécologiques fondées sur le recyclage des éléments minéraux via les matières organiques diverses et l’utilisation de légumineuses en lien avec la productivité des cultures annuelles en Afrique. 19 % de la production ovine mondiale est africaine. Aussi la participation aux Ovinpiades mondiales est-elle l’un des projets du réseau Afrique de l’Ouest, qui a de ce fait été invité par les organisateurs (Inn’ovin/Interbev) au lancement presse de cet événement lors du SIA2024.

19 % de la production ovine mondiale est africaine. Aussi la participation aux Ovinpiades mondiales est-elle l’un des projets du réseau Afrique de l’Ouest, qui a de ce fait été invité par les organisateurs (Inn’ovin/Interbev) au lancement presse de cet événement lors du SIA2024.

Le réseau Afrique de l’Ouest a donc inscrit et invité trois équipes, chacune composée d’une étudiante et d’un étudiant en formation dans les établissements de ses partenaires : l’École d’élevage de Kétou, de l’Université nationale d’agriculture (UNA) du Bénin ; l’École d’élevage de Bingerville, de l’INFPA de Côte d’Ivoire ; l’IFAD élevage de Barkoissi, de l’APCFAR (Association professionnelle des centres de formation agricole et rurale) du Togo. Afin d’établir un lien avec les professionnels et organisations locales de la filière ovine, chaque binôme de participants sera accompagné par un représentant de la Fédération nationale des communes pastorales (FNCP). Ces trois équipes seront accueillies au BRECI-DGER dès le 21 mai, puis chacune sera dirigée vers un lycée agricole pour parfaire pendant trois jours son entraînement aux épreuves des Ovinpiades mondiales.

Le réseau Afrique de l’Ouest a donc inscrit et invité trois équipes, chacune composée d’une étudiante et d’un étudiant en formation dans les établissements de ses partenaires : l’École d’élevage de Kétou, de l’Université nationale d’agriculture (UNA) du Bénin ; l’École d’élevage de Bingerville, de l’INFPA de Côte d’Ivoire ; l’IFAD élevage de Barkoissi, de l’APCFAR (Association professionnelle des centres de formation agricole et rurale) du Togo. Afin d’établir un lien avec les professionnels et organisations locales de la filière ovine, chaque binôme de participants sera accompagné par un représentant de la Fédération nationale des communes pastorales (FNCP). Ces trois équipes seront accueillies au BRECI-DGER dès le 21 mai, puis chacune sera dirigée vers un lycée agricole pour parfaire pendant trois jours son entraînement aux épreuves des Ovinpiades mondiales.